お月見は、秋の夜空に浮かぶ美しい月を眺めながら季節の恵みに感謝し、豊作を祈る日本の伝統行事です。十五夜にススキや団子を供える風習は古くから受け継がれていますが、その由来や歴史をご存じでしょうか。本記事では、お月見の起源から込められた意味、そして現代における楽しみ方までをわかりやすく解説します

お月見とは?

お月見の基本的な意味

お月見とは、秋の澄んだ夜空に輝く月を鑑賞し、自然の恵みに感謝する日本の伝統行事です。特に旧暦8月15日の「十五夜」に行われるものを指すのが一般的で、「中秋の名月」とも呼ばれています。

稲作を中心に生活してきた日本人にとって、秋は収穫を迎える大切な季節。ちょうどその時期に月が一年で最も美しく見えることから、月を眺めながら豊作を祈り、収穫を感謝する習慣が生まれました。単なる「月を眺めるイベント」ではなく、自然と人との結びつきを感じる行事なのです。

十五夜・中秋の名月とは?

「十五夜」とは、旧暦の毎月15日目の夜を意味します。旧暦は月の満ち欠けを基準としていたため、十五夜には満月または満月に近い月が見られました。特に旧暦8月15日の月は、空気が澄み、月の高度が程よく上がるため、一年で最も美しいとされ「中秋の名月」と呼ばれてきました。

現代の暦(新暦)では毎年日付が変動し、9月中旬から10月上旬にあたります。必ずしも満月と一致するわけではなく、十五夜の翌日が満月になる年もありますが、それでも「十五夜」として月を愛でる習慣は続いています。

お月見に欠かせない飾りとお供え(ススキ・月見団子など)

お月見には、欠かせない飾りやお供え物があります。代表的なのが「ススキ」と「月見団子」です。ススキは稲穂に似ていることから豊作祈願の象徴とされ、魔除けの力があるとも信じられていました。月に向かって立てることで、収穫物を病害から守る意味も込められています。

一方、月見団子は月をかたどった丸い形をしており、十五夜には十五個供えるのが習わしとされてきました。地域によっては里芋や栗など、その土地で収穫できるものを供える風習もあり、これを「芋名月」と呼ぶこともあります。お供え物を通して、自然の恵みや月への感謝を表すと同時に、家族の健康や幸せを祈る意味も込められているのです。

お月見の起源と歴史

中国から伝わった「観月の風習」

お月見の起源をさかのぼると、中国の「中秋節」に行き着きます。中国では古くから、旧暦8月15日に満月を鑑賞しながら豊作を祝う「観月」の習慣がありました。特に唐の時代には盛んになり、宴を開いて詩を詠むなど文化的な行事として楽しまれていました。この風習が遣唐使を通じて日本に伝わり、やがて「お月見」として定着していきます。

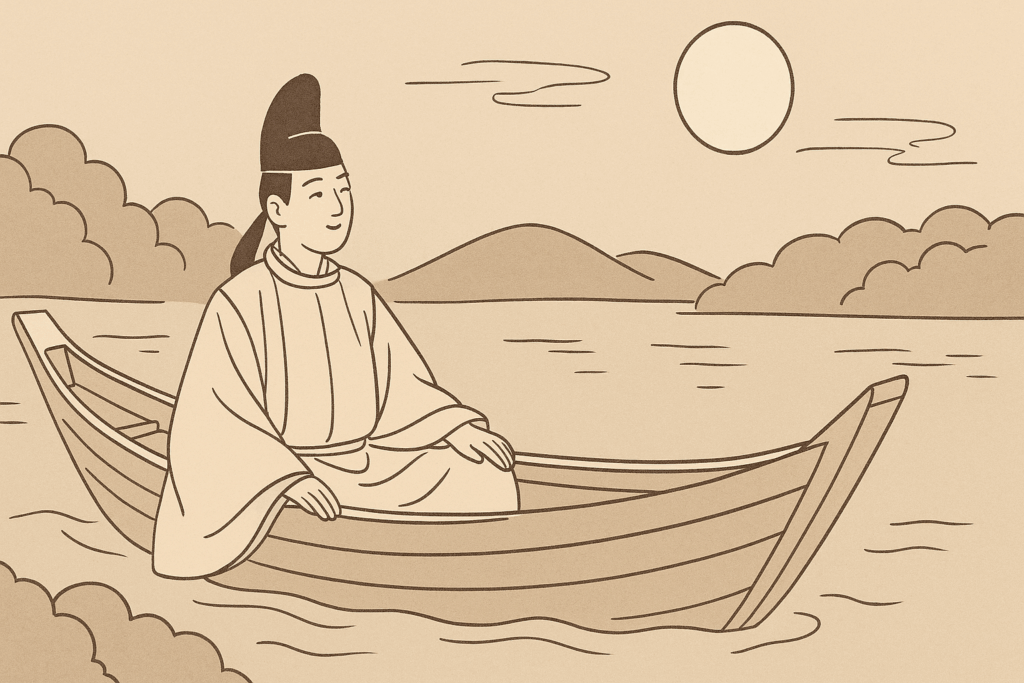

平安時代の貴族たちのお月見(舟遊び・和歌)

日本でお月見が本格的に行われ始めたのは平安時代のことです。宮中や貴族の間では、池や川に舟を浮かべ、水面に映る月を眺めながら和歌を詠む「観月の宴」が盛んに開かれました。貴族にとって月は、ただの天体ではなく、自然美を愛で、風流を楽しむ対象でした。この時代のお月見は、農作物の収穫や祈りよりも、文化的・芸術的な意味合いが強かったと考えられています。

庶民に広がったお月見|江戸時代の収穫祭との融合

その後、室町時代を経て江戸時代になると、お月見は貴族や武家だけでなく庶民の間にも広まりました。稲作文化が根付いていたことから、収穫の時期にあたる十五夜は「実りを祝う行事」と結びつきます。

人々はススキを飾り、収穫した里芋や栗、団子を供えて月に感謝しました。ここで初めて「農耕行事」としてのお月見の意味合いが強まったのです。さらに地域ごとの独自の風習も生まれ、子どもが近所の家を回って団子をもらう「月見泥棒」など、庶民ならではの楽しみ方が育ちました。

お月見に込められた意味(感謝・祈り・季節の行事)

豊作祈願と収穫への感謝

お月見は、稲作文化と深く結びついた行事です。旧暦8月は稲穂が実り始める時期にあたり、農民にとって一年で最も大切な季節でした。十五夜の月に収穫への感謝をささげ、同時に「この先も実りが豊かでありますように」と祈ることが、お月見の大きな意味のひとつです。ススキを稲穂に見立てて飾るのも、豊作を願う象徴的な行為といえます。

月に宿る神秘的な力への信仰

古来より、月は神秘的な力を持つ存在と考えられてきました。満ち欠けを繰り返す月の姿は「生命の循環」や「再生」を象徴するとされ、信仰の対象となったのです。お月見で団子を供えるのは、丸い形が満月をかたどり、月の力を受け取る意味も込められています。また、月には災いを避け、家族の健康や子孫繁栄をもたらすと信じられており、人々はその恵みを祈りながら夜空を見上げてきました。

季節を楽しみ、自然を大切にする日本人の心

お月見には、自然を愛でる日本人特有の感性も表れています。澄んだ夜空に浮かぶ月を眺めながら、秋の風や虫の声を楽しむことは、ただの信仰ではなく「季節を味わう文化」でもありました。お月見は、自然の美しさを受け取り、日々の暮らしに感謝する心を育む行事だったのです。現代の私たちが忘れがちな「自然とのつながり」を思い出させてくれる意味を持っているとも言えるでしょう。

現代におけるお月見の意味(楽しみ方の変化)

家庭で楽しむお月見(団子・すすき・お茶会)

現代では、農作業に直接関わる人が減ったため、お月見は必ずしも「豊作祈願」の行事ではなくなりました。しかし、家族で月を眺めながら団子を食べる、すすきを飾るといった形で伝統が受け継がれています。特に子どもにとっては「季節の行事を体験する機会」となり、自然や文化に触れる教育的な意味も持っています。家庭でのお月見は、家族団らんの時間を大切にする行事として定着しているのです。

地域の行事やイベントとしてのお月見

各地では「観月祭」「十五夜イベント」などが開催され、寺社や公園での月見コンサートや茶会が人気を集めています。こうした行事は、地域コミュニティの交流の場となり、昔ながらの文化を現代風に楽しむ工夫にもつながっています。観光地ではライトアップや夜間開園に合わせて月を眺められるようにするなど、伝統を現代に合った形で継承する試みも広がっています。

夜空を楽しむ時間|天体観測やレジャーとしてのお月見

お月見は、科学やレジャーの側面からも楽しまれるようになっています。天体観測アプリや双眼鏡を使って月のクレーターを観察する人も増え、ただ「月を眺める」から「月を知る・楽しむ」へと意味合いが広がっています。さらに、ファストフードの「月見バーガー」や和菓子店の限定団子など、商業的な展開もお月見文化の一部となりました。これらは季節感を取り入れた楽しみ方であり、昔ながらの行事を現代のライフスタイルに合わせて再解釈したものといえるでしょう。

まとめ|お月見は自然と人をつなぐ行事

お月見の意味を振り返る

お月見は、ただ月を眺める行事ではなく、豊作祈願や感謝の気持ち、自然を愛でる心が込められた日本の伝統です。

昔と今をつなぐ日本の伝統

平安時代の貴族の遊びから、江戸時代の庶民の収穫祭、そして現代の家庭行事や地域イベントまで、お月見は形を変えながら受け継がれてきました。

日常に取り入れたい「自然を愛でる心」

月を見上げ、季節の移ろいを感じることは、忙しい日常の中で自然とつながる貴重な時間です。お月見は、昔も今も変わらず、人と自然を結びつける大切な行事といえるでしょう。