えびす講(えびすこう)は、七福神の一柱である「えびす様」に商売繁盛や家内安全を祈る伝統行事です。全国的に11月20日前後に行われることが多く、地域によっては「十日えびす」「えべっさん」と呼ばれるなど、多彩な習わしが残っています。

この記事では、「えびす講って何?」「いつ行われるの?」「由来は?」といった基本から、縁起物の熊手や大切なお供えの意味までを詳しく解説します。地域ごとの特色や現代的な楽しみ方も紹介しますので、これから参拝する方やブログ読者の知識整理にも役立ちます。

えびす講って何?

商売繁盛を願う伝統行事

えびす講(えびすこう)は、日本各地で古くから行われてきた行事で、商売繁盛や家内安全、五穀豊穣を祈願するものです。特に商人や漁師にとって大切にされ、毎年秋から冬にかけて盛大に執り行われてきました。

「講(こう)」という言葉は、本来「信仰を同じくする人々が集まり、供養や祈祷を行う集まり」を意味します。つまり、えびす講とは「えびす様を信仰する人々が集まり、感謝や願いを伝える集会」のことを指します。

現代でも、会社や商店街がお祭りとして開催するケースや、神社でえびす講大祭を開くケースが多く、地域ごとのにぎわいを感じられる行事のひとつです。

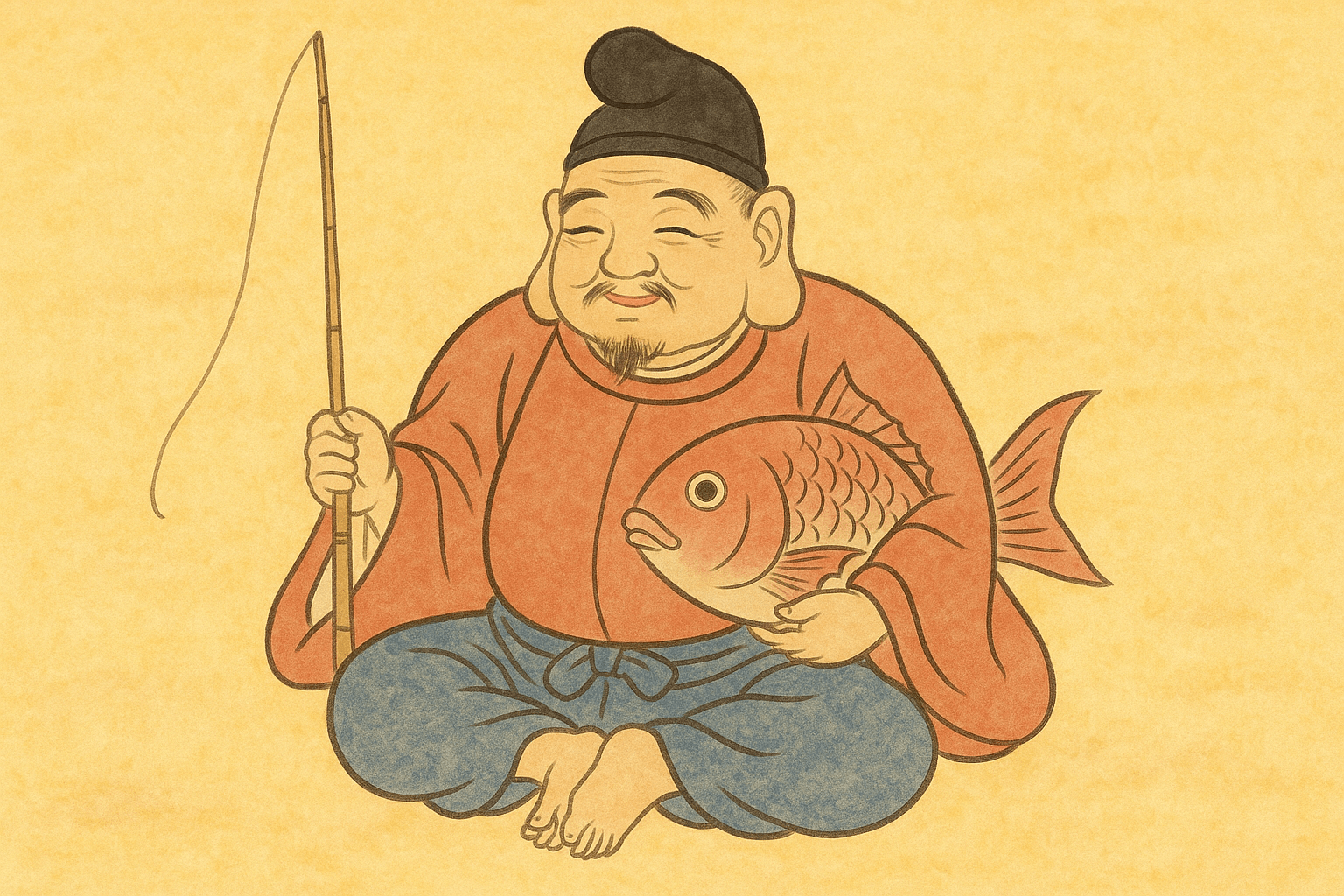

七福神のえびす様を祀る行事

えびす講の主役は、七福神の一柱であるえびす様(恵比寿・戎・夷とも書く)です。えびす様は、右手に釣竿、左手に鯛を抱える姿で知られ、漁業の神・商売繁盛の神として全国で信仰されています。

七福神の中で唯一日本由来の神とされ、古くは「蛭子神(ひるこのかみ)」や「事代主神(ことしろぬしのかみ)」と習合して信仰されてきました。そのため、地域によって祀られる神の名前や性格が異なるのも特徴です。

えびす講では、えびす様に酒や鯛、大根などのお供えをして感謝を捧げるほか、縁起物の熊手を買い求めて新しい年の福をかき集める習わしがあります。こうした文化は現代まで続いており、単なる伝統行事にとどまらず、地域の経済活動や信仰心をつなぐ大切な役割を果たしているのです。

えびす講はいつ行われる?

11月20日が一般的な開催日

えびす講は、全国的には毎年11月20日ごろに行われることが多い行事です。この時期はちょうど農作物の収穫が終わる季節にあたり、五穀豊穣や商売繁盛を祈願するのにふさわしい時期と考えられてきました。

特に江戸時代以降、商人たちがえびす様を信仰し、商売繁盛の「歳末の祭り」として11月に行う習慣が定着しました。現在でも「11月20日はえびす講の日」と覚えている方も多く、暦や地域の行事カレンダーにも載るほど定着しています。

地域ごとに異なる開催日(関東・関西などの違い)

ただし、えびす講の日程は地域によって異なるのも特徴です。

- 関東地方では、11月20日を中心に行われることが多く、「えびす講市」「えびす講祭り」として商店街や神社でイベントが開かれます。

- 関西地方では、特に有名なのが大阪今宮戎神社の「十日戎(とおかえびす)」です。毎年1月10日前後に行われ、3日間にわたって大規模なお祭りが開かれます。こちらは「えべっさん」と呼ばれ、福笹や熊手を求める参拝客でにぎわいます。

- 九州や四国では、地元の漁業・農業に関係する神社で秋や冬にえびす講を行い、地域に根づいた収穫感謝祭の意味合いを強く残しています。

このように、「えびす講はいつ?」という問いに対しては、全国的には11月20日が中心ですが、地域によっては正月や秋祭りの一環として行われるなど、開催日はさまざまと言えます。

えびす祭・十日えびすとの関係

「えびす講」と似た行事に「えびす祭」「十日えびす」があります。これらは呼び名や時期は異なりますが、いずれもえびす様を祀り、商売繁盛や家内安全を願う点で共通しています。

特に「十日えびす」は関西地方での呼び方であり、1月10日前後に行われるため、「えびす講はいつ?」という疑問に答える際には、11月のえびす講と1月の十日戎を区別する必要があります。

このように、えびす講の日程は一律ではなく、「11月20日」「1月10日」「地域ごとの開催日」と複数のパターンがあることを理解しておくと、各地の祭りをより楽しめるでしょう。

えびす講の由来とは?

室町時代から続く商家の信仰

えびす講の由来をたどると、室町時代にまでさかのぼるといわれています。当時、商家や町人の間では、商売繁盛の守り神としてえびす様を祀る信仰が広まりました。特に京都や堺などの商業都市では、商人たちが「講(こう)」という集まりをつくり、えびす様に供物を捧げて感謝と祈願を行ったことが始まりとされています。

その後、江戸時代になると町人文化が栄え、商人たちの間で「えびす講」が年中行事として定着しました。商売の締めくくりとしての意味合いが強くなり、秋から冬にかけて各地で盛大に行われるようになったのです。

農耕・漁業・商業を支えた神様への感謝

えびす講の由来は、商人だけでなく農業や漁業に関わる人々の信仰とも深く結びついています。えびす様はもともと「漁業の神」とされ、豊漁を願う漁師にとって欠かせない存在でした。また、農家にとっても「田の神」と同一視されることがあり、収穫に感謝する意味でお供えを行いました。

こうしてえびす様は、商人・漁師・農民という幅広い層に信仰される神となり、えびす講は単なる商人の祭りではなく、日本社会全体の生活と結びついた重要な行事へと発展しました。

庶民に広まった理由と文化的背景

えびす講が庶民の間に広まった理由のひとつは、えびす様の親しみやすいイメージです。

七福神の中でもえびす様は、にこやかな笑顔で鯛を抱えた姿が印象的で、「福をもたらしてくれる神様」として広く親しまれてきました。そのため、武士や公家だけでなく、町人や農民まで幅広く信仰が根づいたのです。

また、江戸時代には「えびす講の日は商売を休んで神に感謝する」という習慣も広まり、地域ぐるみで行う年中行事として定着しました。商家では帳簿を締めて一年の反省をし、えびす様に新しい年の繁栄を祈願するという、商売の節目を飾る行事でもあったのです。

このように、えびす講の由来は単に商売繁盛を願うだけでなく、収穫や漁業の感謝、地域社会のつながりを深める文化的背景が大きく影響しているといえます。

えびす講と熊手の意味

熊手を縁起物として買う理由

えびす講といえば、欠かせないのが熊手(くまで)です。熊手はもともと農具の一つで、落ち葉や穀物をかき集める道具ですが、これを転じて「福をかき集める」という縁起を担ぐようになりました。

えびす講では「商売繁盛」「家内安全」を願い、熊手を買い求めることが恒例となっています。特に商人や企業の経営者は、新しい年の商売運を呼び込むために毎年大きな熊手を購入する習慣があり、「去年より少し大きな熊手を選ぶと福が増える」ともいわれています。

熊手市の風景と買い方の習わし

えびす講や十日戎の時期になると、全国各地で熊手市(くまでいち)が開かれます。色鮮やかに飾られた熊手が所狭しと並び、露店の掛け声とともに威勢よく売買される光景は、冬の風物詩といえるでしょう。

熊手を買うときには、値切り交渉が行われ、最終的に値段が下がると「三本締め」や「手拍子」で商談成立を祝うのが伝統的な習わしです。これも「景気よく商売が回るように」という願いが込められています。

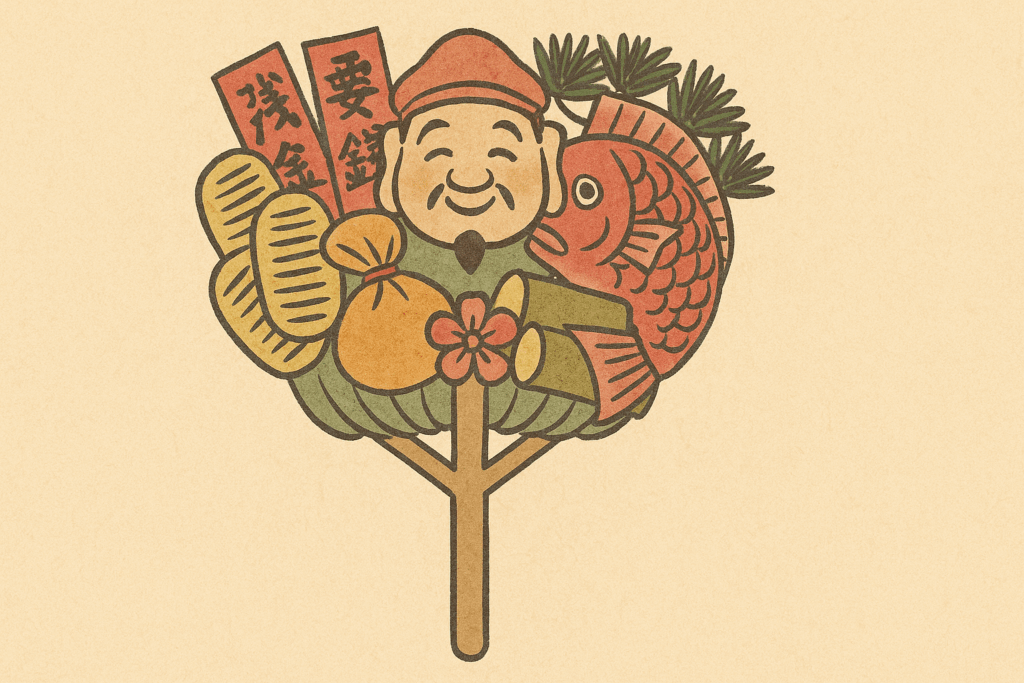

熊手に飾られる縁起物(小判・鯛・米俵など)

熊手にはただの装飾ではなく、さまざまな縁起物が飾られています。代表的なものには、

- 小判 … 金運上昇を願う

- 鯛 … 「めでたい」に通じる

- 米俵 … 五穀豊穣や豊かな暮らし

- 大判 … 富の象徴

- 宝船 … 七福神の福徳を運ぶ

などがあります。

これらが組み合わさった熊手は、単なる装飾品ではなく、福を招くシンボルそのものです。熊手を手にすることは、「一年間の努力を実らせ、さらに多くの福を呼び込む」という誓いでもあり、えびす講を代表する文化的な象徴となっています。

えびす講のお供えについて

お供えに使われる代表的な品(鯛・酒・大根など)

えびす講では、えびす様に対してさまざまなお供え物を用意します。代表的なのは、えびす様の象徴である鯛です。えびす様が鯛を抱える姿は「めでたい」に通じることから、お供えとして最もふさわしいとされてきました。

また、お酒も重要なお供えです。神様に酒を捧げることは、古くから「清め」と「喜びを共にする」という意味を持っています。さらに、冬の時期らしく大根やカブなどの根菜類を供える地域もあり、「根を張る=家業が安定する」という縁起を担いでいます。

地域ごとのお供え物の違い

お供えは全国一律ではなく、地域の文化や生活習慣によって異なります。

- 関西地方では、鯛や酒に加えて「昆布」「スルメ」などの乾物を供える習慣があります。保存が効く食品は「家計が長続きする」「福が絶えない」と考えられてきました。

- 関東地方では、米俵や小判を模した飾り物を添えることも多く、「金運上昇」「五穀豊穣」を象徴しています。

- 漁業の盛んな地域では、魚介類や海産物を供えることが一般的で、豊漁祈願の意味が色濃く表れています。

こうした地域ごとの違いは、えびす講がその土地の暮らしと結びついて発展してきた行事であることを示しています。

お供えを通じて伝わる信仰心と感謝

えびす講のお供えは、単なる儀式ではなく、一年間の実りや商売の成果に感謝する心を表すものです。商人は売上や取引の成功を、農民は収穫を、漁師は豊漁を、えびす様に感謝を込めて捧げてきました。

さらに、お供えをすることで「神様と人が共に食を分かち合う」という意味もあります。祭りの後にお供えを下げて家族や地域でいただく習慣は、「神様からの恵みを受け取る」行為でもあり、信仰心と生活が一体化していることが分かります。

このように、えびす講のお供えは、豊かさや繁栄を祈る象徴であると同時に、感謝の気持ちを形にした文化的な営みとして、今も各地に根強く受け継がれています。

地域ごとのえびす講の呼び名と習わし

関西の「えべっさん」文化

関西地方では、えびす講のことを親しみを込めて「えべっさん」と呼びます。特に有名なのが、大阪の今宮戎神社の「十日戎(とおかえびす)」です。毎年1月10日前後の3日間にわたり、100万人以上が参拝するといわれるほど大規模に行われます。

参拝者は「笹(福笹)」を受け取り、そこに熊手や小判、鯛などの縁起物を飾り付けて商売繁盛を祈願します。福娘が授ける笑顔の福笹は、「福を呼び込む象徴」として人気です。

関東の「えびす講市」

一方、関東地方では、えびす講は11月20日前後に行われるのが一般的で、「えびす講市」として各地で市や露店が立ち並びます。特に有名なのは、長野市の善光寺周辺で開かれる「ながのえびす講煙火大会」です。秋の夜空を彩る花火は、日本三大花火大会にも数えられ、多くの観光客を集めています。

また、東京の神田明神や浅草の鷲神社などでも「えびす講」の名で行事が開かれ、熊手市が立ち並び、商人や会社員が縁起物を求めてにぎわいます。

九州・四国のえびす信仰

九州や四国でも、えびす様を祀る神社は多く、それぞれ独自の習わしが残っています。

- 福岡の十日えびす(十日恵比須神社) … 正月明けに行われ、地元では「正月の縁起物市」として親しまれています。

- 鹿児島のえびす祭 … 漁業の神としての性格が強く、海産物や魚をお供えする習慣があります。

- 愛媛や香川 … 商売繁盛と同時に「海の安全」を願う行事として続いています。

地域ごとに日程や呼び名、祈願の方法は違っても、共通しているのは「えびす様に感謝をささげ、福を願う心」です。こうした地域差を知ると、えびす講が単なる伝統行事ではなく、土地の暮らしや文化と深く結びついた信仰であることがよく分かります。

現代におけるえびす講の楽しみ方

露店や市でのにぎわい

現代のえびす講といえば、まず思い浮かぶのが露店や市のにぎわいです。神社の境内や商店街には熊手や縁起物を売る店が並び、威勢のよい掛け声や手締めの音が響きます。

食べ物の屋台も数多く出店するため、参拝とあわせて「縁日気分」を楽しめるのも魅力です。家族連れや観光客にとって、えびす講は地域のお祭り的イベントとして親しまれています。

会社や商店街で行われる祈願祭

現代のえびす講は、個人だけでなく会社や商店街にとっても大切な行事です。特に商売を営む人にとっては「一年間の商売を締めくくり、新しい年の繁盛を願う節目」となります。

企業の社長や店主が社員を連れて神社に参拝し、熊手や福笹を購入する光景は今も一般的です。また、商店街単位で祈願祭を行い、地域全体の商売繁盛を祈るケースも多く見られます。

家でできる簡単なえびす様参拝

「近くにえびす講がない」「忙しくて神社に行けない」という方も、自宅で簡単にえびす講を取り入れる方法があります。

- 神棚や仏壇に小さな鯛やお酒をお供えする

- 熊手や小さな縁起物を玄関に飾る

- 家族で一年間の実りに感謝し、えびす様に手を合わせる

こうした習慣を取り入れるだけでも、えびす講の意味を感じることができます。

まとめ|えびす講を通して商売繁盛と感謝を伝える

えびす講は、「えびす様」に感謝をささげ、商売繁盛・五穀豊穣・家内安全を願う日本の伝統行事です。

全国的には11月20日が一般的な開催日ですが、関西の「十日戎」や九州・四国のえびす祭のように、地域によって日程や呼び名が異なるのが大きな特徴でした。

その由来は室町時代にさかのぼり、商人・漁師・農民など幅広い人々に信仰される行事へと発展しました。

また、熊手を買い求めて「福をかき集める」習慣や、鯛・酒・大根といったお供えを捧げる風習は、現在も色濃く残っています。

現代においても、えびす講は神社での祭りや商店街の祈願祭、家庭での簡単な参拝として広く親しまれています。伝統を守りつつも、新しい形で受け継がれているのです。

つまり、えびす講は単なる年中行事ではなく、

- 一年間の労をねぎらう感謝の儀式

- 来年の繁盛と幸福を願う祈り

- 地域や家族をつなぐ文化的な絆

として、現代社会にも息づいています。